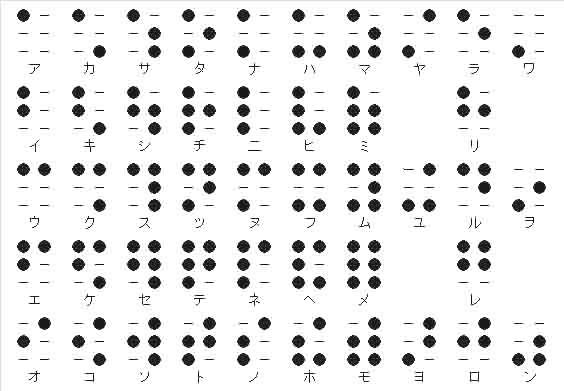

まず、点字について簡単に説明しましょう。点字は、縦3点、横2列の凸点の組み合わせの6点によって、1カラム(1文字)を構成する文字です(右の図を見て下さい)。この単位は「カラム」あるいは「マス」と呼ばれています。

まず、点字について簡単に説明しましょう。点字は、縦3点、横2列の凸点の組み合わせの6点によって、1カラム(1文字)を構成する文字です(右の図を見て下さい)。この単位は「カラム」あるいは「マス」と呼ばれています。◆視覚障害について

視覚障害とは、眼球や視神経、中枢等の視覚系のどこかに障害があって、見るのが不自由又は不可能な状態です(日本学生支援機構のHPより)。障害の程度によって、視覚がまったくつかえない盲(もう)と、文字の拡大や視覚補助具等による支援が可能な弱視に大別できます。また、見える範囲が狭い視野狭窄(しやきょうさく)、視野欠損、光をまぶしく感じる羞明(しゅうめい)、明るいところではよく見えるのに、夜や暗いところでは見えにくくなる夜盲(やもう)等の状態も含まれます。

全盲の場合は、

(1)触覚や聴覚等の感覚が手がかりとなります。触覚から触れている部分の様子、また、聴覚から音を媒介とした情報を得ることができますが、周囲の状況を的確に把握することに困難が伴います。

(2)視覚的な情報が限られるため、移動に制約を受けることが多くあります。

支援方法としては、

(1)点訳 (下記参照)

(2(弱視の方に対しては))拡大教材 :拡大読書器・単眼鏡、コピー機、PC等を活用して、文字等のサイズを拡大する。

(3)リーディングサービス等 :「代読」や「対面朗読」、録音テープへの吹き込み、パソコンでの画面読み上げソフトや画面拡大ソフトの活用(レジメ等のテキストデータによる提供)など、様々な支援方法が考えられますできるような配慮が必要です。

また、授業以外にも学内のガイドヘルプが必要な場合が多いので注意して下さい。教室間の移動等でも、動線の確保や安全点検・確保にも注意が必要です。また、一般学生と違って、掲示板だけでは情報が伝わらないので、専用メールボックスやE-mail」での連絡が必要です。

まず、点字について簡単に説明しましょう。点字は、縦3点、横2列の凸点の組み合わせの6点によって、1カラム(1文字)を構成する文字です(右の図を見て下さい)。この単位は「カラム」あるいは「マス」と呼ばれています。

まず、点字について簡単に説明しましょう。点字は、縦3点、横2列の凸点の組み合わせの6点によって、1カラム(1文字)を構成する文字です(右の図を見て下さい)。この単位は「カラム」あるいは「マス」と呼ばれています。

現在の点字は、パリの訓盲院教員であったルイ・ブライユが1825年、夜間の信号用暗号を参考に考案したものが基本です(当時の点字板)。ブライユの死後の1854年にフランスで公式文字として認められました。点字の各点には名称があり、左列の3点を上から「①の点」、「②の点」、「③の点」、右列の3点を同じく上から「④の点」、「⑤の点」、「⑥の点」と呼ぶ。横書きで、左から右に凸点を読みます。

ブライユは64の組み合わせのうち、すべての点がない場合を除く63組み合わせを配列して、アルファベット・数字・句読符・楽譜等を定めました。日本の点字は、東京盲唖学校教員の石川倉次がブライユの点字を基に、かな文字にあわせた点字を翻案したものが基本です。1890年に採用された後、符号やかな遣いの変遷等を経て、今日に至っています。なお、点訳作業では、通常の文字を(点字に対して)「墨字(すみじ)」と呼んでいます。

日本語を表記する文字として、点字には以下の特徴があります。

①漢字がなく、すべて「かな」による表音文字です。

②長音を表す「う」は「-」、「私は・・・」と述べる時の助詞「は」は「わ」になる、等、通常の「かな」とはやや異なる特殊な表記をします。

③漢字を用いないため、理解しやすいように、文節ごとにスペースを入れる(分かち書き)。

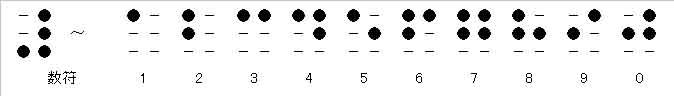

④63組み合わせの情報しかないので、「数字」や「アルファベット」は「かな文字」と重複せざるを得ません。このため、「数字」では「数符」を、アルファベットでは「外字符」、「外国語引用符」、「大文字符」等を前に置くことでそれぞれ区別します。このほか、

⑤桁数が多い場合の数値の表記、箇条書き、括弧の扱い等様々な点に注意を払わなければなりません。

⑥実際の印刷では、ページレイアウト、とくに見出しのレイアウトが重要で、細かなルールを定める必要があります。

時には、利用学生と相談の上で、個人を対象としたローカル・ルールを作る場合もあります。したがって、利用学生と学生スタッフ、そして対応教職員間で絶えず情報を交わす相互コミュニケーションが欠かせません。

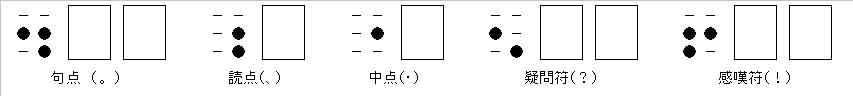

◆点字の50音等

下の左図は、上から点字の50音図、句読点、そして数字です(出典は平凡社大百科事典「点字」、当山啓『点字・点訳基本入門』)。

|

点字についてさらに詳しいことは、以下のホームページなどをご覧下さい。 ウイキペデイア「点字」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%B9%E5%AD%97 「点字のメニュー」 http://www.asahi-net.or.jp/~JX1T-UED/ten_menu.html 「とほほの点字入門」 http://www.tohoho-web.com/tenji.htm |

|

|

||

|

||

下の模式図は点訳作業の流れを示しています。点字は本来、点字盤で作成しますが、KSCでは点字を打てる教職員・学生がいないため、下に記すように、すべて点訳ソフトを使って作業しています。

まず、学期開始前に、利用学生が履修予定の授業について、担当教員から使用予定の教科書あるいはレジュメ等を提出していただきます。原稿(紙媒体)の場合、スキャナで読みとり、デジタル・データ化します。そのデータをさらに点訳ソフトのEXTRAを用いて点訳・校正した後、点字プリンタで印刷して、利用学生に手渡すことになります。デジタル・データで受け取った場合は、スキャナによる作業が不要で、そのまま点訳サポート用のPCにデータを入力します。なお、PCのハードデイスクには共有フォルダを設けて、授業ごとにフォルダに分けてデータを入力します。

この流れでとくに重要なのは、複数のスタッフによる共同作業のため、各教材の作業進行状況のチェックと作業の引き継ぎを確実におこなうことです。それぞれのスタッフは作業開始時に、利用学生の履修科目についての時間割・作業工程表を確認して、次の授業分の点訳ができているかチェックしなければいけません。

このため、授業ごとに作業の引継ぎ書を作り、校正途中の原稿等は引継ぎ内容を必ず記入することとしています。とくに資料の校正については、異なるスタッフによって2回校正をおこない、ダブルチェックします。

次に、点訳ソフト(EXTRA)の説明をします。

EXTRAをたち上げてから、目的のファイルを読み込みます。すると、読み込みと同時に、自動的に点訳処理がおこなわれて、PCの画面に、3つに等分された画面が表示されます(下図)。上から①墨字、②分かち書き、そして③点字が表示されます。校正では、①の文章を元原稿と比較して、修正・削除・補足します。分かち書きの適否や、改行等を確認・訂正します。次に、ページレイアウトをもとに、片面印刷か両面印刷かを決定します。

さらに、③の点字データ画面で、単語の途中での改行等を確認・訂正します。表等も、ここでレイアウトを調整することになります。校正が終われば、ファイル名を付けて保存します。そして、プリンタを設定して、印刷するのです。

さらに詳しくは、点訳マニュアルをご覧下さい。

なお、実際の点訳の作業ならびに印刷について、こちらのページに掲載のビデオのPart 3(後半の約3分の1)で公開していますので、関心がある方はご覧下さい。

残念ながら、図やグラフ、表、写真を点字で表現するのは極めて困難です(⇒ 点字で地図を示した例)。

簡単な図やグラフは、点図エディタ(Braille Figure)等の作図ソフトで作成することもできないわけではなりません。もっとも、その場合でも、図が巨大になる場合もあり、点図エディタで作成した図を張り合せるのは4枚までと決めてあります。

また、複雑な図やグラフは通常の点字タイプライタでは作成不能です。もちろん、写真については適切な方法はありません。したがって、複雑な図やグラフ、写真は基本的に文章(口頭)で説明しなければいけません。

サポート・スタッフがいる場合、"レーズライター"という薄紙にボールペンでひっかいて、立体的に浮き上がることで図形を示す紙を使用することもあります。誰でも速記でき、分かり易いが、文字(点字)を入れることができません。

| 表を文章化する場合のセルの仮番号 | ||

| A | B | C |

| 1 | B-1 | C-1 |

| 2 | B-2 | C-2 |

| 3 | B-3 | C-3 |

| 4 | B-4 | C-4 |

表も点字化は難しく、とくに大型の表は、上に示すように、各セルに仮記号を付けて、そのセルごとに内容を、別途文章で説明するので、多大な時間と手間が必要です。また、横長の表の場合、しばしば紙をはみ出してしまい、作成に苦労します。