|

|

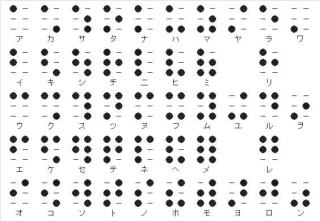

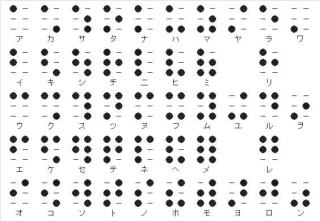

| アイウエオ表 | |

| 句読点 | |

| 数字 |

用語集

ADA法

「障害があるアメリカ人法(Americans with Disabilities Act of 1990)」を指します。1964年の公民権法では、障がい者への差別は対象とされなかったため、障がい者への差別を禁止して、その人権を保障する目的で1990年に制定されました。雇用や公共施設・交通機関の利用などに於いて、障がい者に対する機会平等を保障しています。

バリアフリー

英語のBarrier freeに由来する言葉です。「(バリアは障壁・障害の意)身体障害者が社会生活を営むうえで、支障がないように施設を設計すること。また、そのように設計されたもの」(『広辞苑』)。現在ではさらに広義のものとして、各種の障がい者を含む生活弱者に対する物理的・精神的障壁を取り除くことや、とりのぞかれた状態を指しています。ユニバーサル・デザインも似ていますが、バリアフリーが「弱者救済」的な意味あいをとどめているのに対して、「多様な人たちがともに暮らすこと」を前提とした、より普遍的な性格を持っています。

著作権

「知的財産権の一つ。著作者がその著作物を独占的に利用しうる権利。その種類は著作物の複製、上演、演奏、放送、口述、展示、翻訳、映画の上映等を含む」(『広辞苑』第4版)。例えば、授業の内容は講師の著作権が認められる。また、聴覚障がい学生のためにビデオ作品に字幕付けをしたり、視覚障がい学生のために点訳する場合等は、以下の著作権法上の制約を受けます。

◆著作権に関する文化庁のHP

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html

著作権法

(学校その他の教育機関における複製等)

第35条 学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない(中略)。

(点字による複製等)

第37条 公表された著作物は、点字により複製することができる。

2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)を行うことができる。

3 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる(中略)。

(聴覚障害者のための自動公衆送信)

第37条の2 聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、放送され、又は有線放送される著作物について、専ら聴覚障害者の用に供するために、当該著作物に係る音声を文字にしてする自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。(平12法56・追加)

DDA法

1995年に成立したイギリス障害差別法(Disability Discrimination Act 1995)のことです。(1)雇用や施設、サービス等に関連して障がい者差別を違法とする、(2)障がい者の雇用に関する規定を設ける、(3)全国障がい者評議会を設置することを目的とします。

しかし、成立当初から、(1)障がいの定義が限定的である、(2)やむを得ない場合は障がい者差別を正当化する規定が存在、(3)多くの機関や組織が適用除外になっている、(4)障がい者の権利強化のために有効な機関がない事などについて、批判を受けているとのことです。

FD(ファカルティ・ディベロップメント)

(大学教育での)組織的な教育体制を構築する一環として、個々の教員の授業内容・方法を不断に改善するため、全学あるいは学部・学科全体で、それぞれの大学の教育理念・教育目標や教育内容・方法について組織的な研究・研修を実施することが重要となっています。大学のこうした取組を「ファカルティ・ディベロップメント」と言います。

このような背景の中、文部科学省においても、平成11年に大学設置基準を改正して、大学はファカルティ・ディベロップメントの実施に努めるものとするなど、大学の積極的な取組を促す方策を講じてきています。

◆FDに関する文部科学省のHP

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/

画面読み上げソフト

スクリーンリーダーとも呼びますが、PCにインストールすると画面の情報を読み上げてくれます。本文を読み上げるだけでなく、ファイルのオープンやクローズ、メニューやダイアログ項目等、様々な情報を、合成音声で読み上げます(ただし、もちろん、限界があります)。

また、ウェブの読み上げに特化した音声ブラウザは、ウェブページの中のテキストや画像などに付けられた代替テキストを音声で読み上げることができます。代表的なものにIBMホームページリーダーがあります。

◆画面読み上げソフト等に関するIBM社のHP

http://www-06.ibm.com/jp/accessibility/solution_offerings/hpr/index.html

発達障害者支援法

発達障害を早期に発見・支援を行うことにで、発達障がい者の自立及び社会参加を図り、複祉の増進に寄与することを目的として、2005年に制定された法律。

◆厚生労働省に条文がでています

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1b.html

ハートビル法

身体障がい者や高齢者にらの人々に配慮した建物を建てることは、結局、すべての人々の生活を向上されるものという考えの基に、るという認識が広まってきたことなどから、1994月に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法)が施行されました。また、改正によって、

特定建築物の範囲が拡大されて学校施設が新たにバリアフリー化の努力義務の対象として位置付けられました。その後、バリアフリー新法の施行に伴い、2006年12月に廃止(発展解消)されました。

◆ハートビル法等に関する国土交通省のHP

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrier-free.html

補聴器

補聴器は聴覚を完全に保障するものではなく、補助的なものとお考え下さい(日本学生支援機構のHPより)。また、その効果も個人的な条件や会話の環境条件等で変わります。聴覚に障がいがある方が補聴器を装用している場合も、(1)聞き取りやすい位置で、ゆっくり文節を区切ってはっきり話す。(2)視覚的な手段(読話、筆談、手話など)を補助的に活用する、等の工夫が必要です。

拡大読書器・単眼鏡

弱視の方を対象に文字を拡大して示す機器類です。

個人情報保護法

「個人情報の保護に関する法律」。高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大したため、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するために2004年に制定。その基本理念は「個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならない」とするものである(首相官邸のHPからの引用;ttp://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/)。

◆条文は内閣府のHPに掲載されています

http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

口話法

「口話(こうわ)」は、読心術による通話のこと。口話法とは、「耳の不自由な人に対して音声言語を通じて意志伝達を行う教育方法。残存能力の活用、読話、発音指導等による」(『広辞苑』第4版)。日本(あるいは欧米世界の)「ろう教育」はこの口話法と手話等の間を揺れ動いた歴史があるようです。日本のろう教育での歴史を日弁連の資料がまとめていますので、ご関心がある方は下記の日本弁護士連合会のHPをご覧下さい。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2005_26.html

以下は、色々なホームページに掲載されている記事を要約したものです。詳しくは、それぞれのホームページをご覧下さい。

口話法は、相手の唇の形や動きを読みとり、同時に自ら喋る発声訓練を行うことです。健聴者とのコミュニケーションがある程度可能ですが、個人によって能力差が大きく、視力に頼るため、会議等には適しません。健聴者と話す手段の一つとして受け止めて下さい(HP「NTT手話マルチメデイア入門」(http://www.nttdata.co.jp/profile/shuwa/p061422.html)

昭和の始め頃、(雇用者はろう者への偏見等から、筆談でしかコミュニケーションが取れないような人を中々雇用しようとはしなかった)当時の時代背景のなかで、欧米で生まれた「話している人の唇を見る事により、話し言葉を読み取り

その口形をまねして、本人にも声を出させる、視話法」の研究を取り入れて、口話法が始りました(HP「聞こえない子を持つ親のページ」http://www.d-b.ne.jp/d-angels/sub4-3.html)。

その後、聾学校は一気に口話法が普及して行きました。それは、一方で、手話の禁止につながりました。これは手話を学習すると、口話ができなくなるという理由からでしょう。当時の 時代背景から考えると仕方が無い事かもしれませんし、世界的にもそれが主流になりました。しかし、口話法は残存聴力の大きい人には適当であっても、生まれつきのろうや残存聴力がほとんど無い人には『音』の概念が無く、厳しい教育であることは容易に想像ができることです。少なくとも、口話法を学ぶか、手話を学ぶか、あるいはそれらを併せた併用法がいいのか、個人によって選択できることが望ましいと思われます(HP「てことば」http://www.nes-w.net/tekotoba/i/i03-05.htm)

日本学生支援機構

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与その他学生等(大学及び高等専門学校の学生並びに専修学校の専門課程の生徒)の修学の援助を行い、大学等が学生等に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流(外国人留学生の受入れ及び外国への留学生の派遣をいう。以下同じ。)の推進を図るための事業を行うことにより、わが国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊な人間性を備えた創造的な人材の育成を資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的としています(日本学生支援機構HPより)。こうした事業の一環として、障がい学生修学支援が位置づけられています。

日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)

“日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク”は全国の高等教育機関で学ぶ聴覚障がい学生の支援のために立ち上げられたネットワークで、事務局がおかれている筑波技術大学をはじめ全国の大学・機関の協力により運営されています。高等教育支援に必要なマテリアルの開発や講義保障者の養成プログラム開発、シンポジウムの開催などを通して、聴覚障がい学生支援体制の確立および全国的な支援ネットワークの形成を目指しています。(日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)のHPより。文章を一部改変)

ノートテイク支援用ソフト

PCノートテイクにおいて、文字入力をリアルタイムにおこなうため、複数名のサポーターが共同で文字入力をするためのソフトがあります。その中でもよく知られているものがIPtalkです。

◆IPtalkに関するHP

http://iptalk.hp.infoseek.co.jp/

音声認識ソフト

人が発声する音声をパソコンに取り込んで、その内容を文字データとして出力すること。代表的な音声認識ソフトにViaVoice(販売中止)やドラゴンスピーチがあります。

◆ドラゴンスピーチのHP

http://www.dragonspeech.jp/

PEPNet

アメリカで聴覚に障がいがある学生への学習支援のために組織されたネットワーク。以下は、PEPNetのHPからの引用です。

“PEPNet, the Postsecondary Education Programs Network, is the national

collaboration of four regional centers that assist educational institutions

in more effectively addressing the postsecondary, vocational, technical,

continuing, and adult education needs of individuals with deafness, including

those who are deaf with co-occurring disabilities. Each Center provides

technical assistance and dissemination activities, personnel development

activities, and technology use activities. The Centers are supported by

contracts with the U.S. Department of Education, Office of Special Education

and Rehabilitative Services, Office of Special Education Programs. Visit

our four Regional Centers.”

◆PEPNetのHP

http://www.pepnet.org/

PEPNet-Japan

→日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク

身体障害者福祉法

1949年制定、2006年改正の法律です。障害者自立支援法とともに、身体障がい者の自立と社会経済活動参加を促進することで、福祉の増進を図ることを目的としています。第2条では、身体障がい者が進んで障害を克服するとともに、能力の活用で社会経済活動に参加すること、その一方で社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとしています。序文は下記のHPをご覧下さい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html

障害者雇用促進法

障がい者の雇用義務制度に基づき障がい者の雇用の促進、職業の安定をめざす法律です。雇用義務制度とは、事業者に対し、障がい者雇用率に相当する人数の身体障がい者・知的障がい者雇用を義務づけるものです。障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る納付金・調整金制度、各種助成金制度があります。また、障がい者本人に対しては、職業リハビリテーションの実施をうたっています。

◆条文に関する電子政府のHP

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html

◆厚生労働省のHP

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha01/

手話

「手話は手指の動きを中心にして、頭や上体の動きと顔の表情、視線、口型などによって表現し、視覚によって受容される言語です。手話は音声言語とは異なる独自の文法と語彙の体系をもつ言語です。音声言語に対応した手話単語を単に並べたものではありません。手話はジェスチャーやパントマイムとは根本的に異なります。多数の国で、ろう者の教育において手話を教育言語として認めないなど、正当に公認されていません。日本もその一つです。

世界共通の手話はなく、国や地域でそれぞれ異なる上、その分布は音声言語の分布とは異なっています(例:イギリスとアメリカの手話は別系統です)。同じ手話でも、地域によって方言が生じたり、世代間で差が生じるのがふつうです。手話を母語とする方々は、ろう学校の児童集団に属していた人(ろう者)や、親がろう者で子ども期に手話を話す環境にあった人です。また、子ども期を普通学校で過ごした聴覚障がい者(難聴者・中途失聴者)や、聴者で手話を学習した方・手話通訳者の方々は、手話を第二言語として学習したことになります。

日本では現在、ろう者間で生まれた日本手話以外に、日本語対応手話、そして両者の中間的な表現(中間手話)等が使われています。また、本来の手話とは別に、「あいうえお…」の50音やアルファベットをあらわす指文字も使われています。

◆日本手話学会のHP

http://www.jasl.jp/

(参考)第13回世界ろう者会議決議(1999)

ろう者は母語として手話を習得する権利を持ち、文化的、言語的マイノリティであることを再確認する。

ろう児は手話と書きことばによるバイリンガル教育を受ける権利を保有していることを再確認する。

手話通訳

音声言語と手話の通訳、あるいは異なる手話(日本手話とアメリカ手話等)間の通訳をおこなうこと、または通訳をになう人(手話通訳者)を指します。厚生労働大臣認定の手話通訳士は、厚労省から委託を受けた聴力障害者情報文化センターによる「手話通訳技能認定試験」に合格して登録を受けます(もちろん、通訳士の資格が無いと通訳できないわけではありません)。

2006年度には、全国で約1500人が登録されています。しかし、大半の方が非常勤で、身分保障上の問題をかかえたまま通訳にたずさわっています。

◆手話通訳士協会のHP

http://www.jasli.jp/

点字および点字盤

点字を打つには、ふつう点字盤を用います。これは点字用紙をおさえる板と、その上で用紙に点字を打つ金属製の定規でできています。下に、点字のアイウエオ表、句読点、数字の例を示します。

|

|

| アイウエオ表 | |

| 句読点 | |

| 数字 |

点字ディスプレイ

PCの文字情報を点字に変換、あるいは点字で入力したものをテキストファイルにするための小型情報機器。例えば、ケージーエス社のブレイルメモ16で、8点16マスの点字表示部と各種入力キーを備え、バッテリー内蔵の小型軽量の携帯仕様で、時計、電卓、カレンダー等の機能も有しています。

◆ケージーエス社のHP

http://www.kgs-jpn.co.jp/piezo.html

点字プリンタ

PCから点訳データを送信して、点字用紙に打ち出す機器です。機種によっては両面プリントも可能です。 点字を高速で打てるため、講義資料も大量に印刷が可能になりました。

ユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザイン(Universal Design、UD)とは、できるだけ多くの人が利用可能であるように製品、建物、空間をデザインすることで、1985年にロナルド・メイスによって提唱されました。バリアフリーデザインが、“障がい者”を前提としたものであるのに対して、より一般的に、民族や文化、性、年齢、能力などの差異を問わず、利用できる生活環境をめざすものです。したがって、施設・建物や道具・家財等にとどまらず、ソフト面にも適用されます。右の写真は、四肢が不自由な方のため、ある大学の看護系学部で教室のドアを引き戸にした例です。

◆国土交通省のバリアフリー・ユニバーサルデザインのHP

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html

ろう者・ろう文化・デフ・コミュニティ

医学的基準では、「ろう者」は両耳とも100dB以上の最重度聴覚障害がある方をさします。しかし、医学的基準よりも、むしろ個別的・文化的背景で判断されるのが一般的です。現在では、幼児期に音声言語を獲得する前に聴覚を失い、日本手話を使用している方が、自らを「ろう者」と自称するケースが多いようです。

「ろう文化」(聾文化)、はろう者による手話をベースにした生活文化を総称する言葉です。また、ろう者の集団をデフ・コミュニティと呼んだりします。こうした考え方は欧米社会で、マイノリティとしてのろう者の人権を主張する過程で生まれました。

分かち書き

「文を書く時、語と語の間に空白を置くこと。またはその書き方」(『広辞苑』)。

点字は、通常の文字(点訳の世界では「墨字(すみじ)」)と異なり、表音文字であるため、西洋語のように、語と語の間にスペースを置くことで、単語の区切りを明確に示す必要があります。

指文字

指文字は、日本語の50音や英語のアルファベットを、それぞれに対応した『指の形』で示すものです。